北欧绿色邮报网转发祝华新的博客:1978年12月18日,十一届三中全会开幕。我们这代人的命运,由此发生深刻的转变。

三中全会前召开的中央工作会议,由中央组织部部长胡耀邦做了一个特别的安排:11月19日安排上海的一出话剧《于无声处》给会议做专场演出。

这一年9月,上海热处理厂一个小青年宗福先创作的《于无声处》,写的是“文化大革命”中一个受益者与受迫害的老干部两个家庭之间的恩怨,涉及当时党内外议论纷纷的一个敏感事件。前一个家庭的女儿在公安局奉命侦缉的散发天安门诗抄的“罪犯”,就是后一个家庭的儿子、自己的恋人。

《于无声处》剧组在北京火车站受到英雄般的礼遇,文化部副部长率领群众到车站迎接,盛况空前。剧组成员在北京街头购物,被一位中年妇女认出,对方相见无言只是泪流满面。剧组上车她也上车,剧组下车她也下车,问她有什么心事,她却什么也不说,只是一路哭,哭到后来她走了。很多年后,宗福先还记得那一幕:“我不知道她在‘文革’中遭遇了什么,跟我们戏里面的主人公有什么相同的命运,就这些事是让我永生难忘的。”

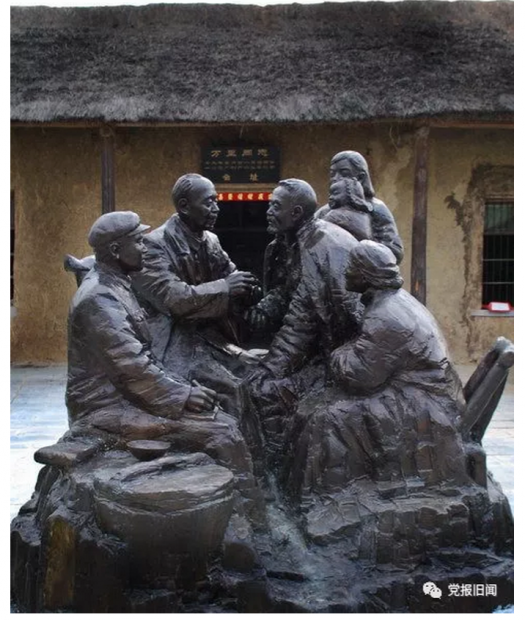

1978年11月16日,话剧《于无声处》在京首演,天安门英雄韩志雄(右三)来到排练现场

这一年,安徽大旱,粮食减产,大部分地区连人畜用水都发生困难。省委第一书记万里和基层干部批准或默许了农民在饥馑的绝望中铤而走险的举动——包产到户。

人民日报老记者姚力文回忆,当时安徽很多农村一家人不能同时出工,因为没有那么多条裤子!上身有了,裤子不够。姐姐出工的时候,弟弟在家;弟弟出去,姐姐在家。揭开锅一看,都是菜叶,基本上没什么粮食。万里下乡时看到这些,当场眼泪刷刷地流了下来,沉痛地表示:“执政二十多年了,现在老百姓还这样,我们真对不起老百姓!”

早在1962年初的七千人大会上,作为中共中央办公厅研究员的姚力文曾亲眼目睹,安徽芜湖、滁县的地委书记当众承认是政府的蛮干给农民带来大饥荒,导致家乡生灵涂炭,都痛哭流涕,痛悔不已。姚力文感慨:真正的共产党员都有这样一种“赎罪感”。

万里主导,1977年形成了安徽省委《关于当前农村经济政策几个问题的规定》(当时简称“省委六条”),突破禁区,为生产队自主权和包产到组、包干到组开了绿灯。

安徽省委第二书记赵守一,是人民日报第一副总编辑秦川在延安根据地的同事,及时向秦川通报了安徽农村改革的大胆尝试。1978年2月3日,人民日报在一版发表姚力文和新华社记者田文喜的报道《一份省委文件的诞生》,向全党推荐安徽的“省委六条”。姚力文与总编辑胡绩伟商量为报道写一篇“编者按”,胡绩伟大笔一挥,加上:“省委第一书记亲自动手……安徽省委这样深入实际,注重调查研究,走群众路线,认真落实党的政策,是恢复和发扬党的优良传统和作风的一个好榜样。”

中央党报的总编辑表扬省委书记,在中共历史上绝无仅有。姚力文小心翼翼地提醒胡绩伟,说万里“好榜样”是否得体?胡绩伟一瞪眼说:“这个不是榜样,什么是榜样?”

1978年1月29日人民日报刊发评论《既广才路 又开风气》,赞扬:去年春夏之际,恢复高考的消息刚传出,许多家长和青年便奔走相告。走到每一个朋友家中,只要有子女具备高考条件的,你可以看到,无不在埋首读书或振笔答题。若遇一家人围坐谈话的,也无不是大谈如何备考,一派兴高采烈。而青年们之间,又纷纷互相交换复习题目,互相交流复习经验。评论感慨:看到青少年一代的新面貌、新风气,“这正是光明的中国的希望之所在”。

邓小平在“文革”后复出的第一件事,就是自告奋勇分管科技和教育,指示恢复高考。当时教育界管理层顽强抵制。据《人民日报》的追忆《招生会议上一场很有意义的讨论》,有人说:录取考试成绩好的“剥削阶级家庭”考生,就是“排斥了工农子弟”,丢了“政审标准”,犯了“阶级路线的错误”。这样下去,“看贫下中农反你不!”

1948年参加革命的人民日报政文部记者穆扬急了,悄悄约请全国高校招生工作会议6位代表开了个小型座谈会,当晚整理出一份内参(另一位记者王惠平参与打磨),点名批评教育部部长刘西尧。35岁的政文部主任保育钧,一看非常重要,马上报送总编辑胡绩伟。9月15日,人民日报以《情况汇编》(特刊第628期)报送中央。邓小平正是手握这份内参,警告刘西尧:“你们的思想没有解放出来。教育部要争取主动。你们还没有取得主动,至少说明你们胆子小,怕又跟着我犯‘错误’。教育部首要的问题是要思想一致。赞成中央方针的,就干;不赞成的,就改行。”

1977年、1978年两届高考,有1160万人走进考场。据1977年湖南考生一清回忆,当年湖南高考作文题叫《心中有话向党说》。父亲参加阅卷归来,掏出一篇作文的手抄本,郑重地召集四个孩子来听——

“我的父亲是个教师,在‘四害’(指江青等“四人帮”)横行的日子里,‘臭老九’的孩子怎能进高校?我的心沉闷,我想哭,但是我不能哭出声,因为‘四害’会说你是‘大学迷’,是不想接受劳动改造。每当北斗升起,我总是仰望着它,诉说着心底的不平,期望着东方的拂晓!

当我颤抖的双手接过小小的‘准考证’时,我从未流过眼泪的眼睛这一次湿润了。我望着这份珍贵的‘准考证’,心啊,如卷起的春潮。”

父亲哭了,一清脱口而出:“爸,您别念了,这篇文章是我写的!是我写的啊!您难道不觉得这一切都是写的我们家里的情况吗?”

这个准考证号“001295”的作文,在阅卷时引起极大的争议,开始因为“对社会不满”判了0分。在阅卷快要结束时,餐桌上,有位老师提出了异议,立即引起更多的人对文章的关注。情况迅速汇报到省招生考试中心。

省里的干部闻讯赶来,所有阅卷教师集中在一个大礼堂里,由一位女教师在台上朗读。教师们更容易对“臭老九”人生际遇的倾诉产生共鸣。台上,朗诵者已是泪水满面,台下也是唏嘘一片。最后,一清的作文从0分改为满分!

这是只能发生在那个年代的传奇。农村的包产到户,城市的恢复高考,党心民意向以邓小平、陈云、叶剑英、胡耀邦等务实改革的领导人靠拢。

1978年岁末的中央工作会议和永垂史册的十一届三中全会,紧随其后的理论工作务虚会,都是在华国锋的中央主席任上召开的。虽然华在政策理念上都是这些会议的批评和批判对象,但会议得以顺利召开,又是以华的宽容和宽厚为前提的。

普通人在那个年代更多的感受是文化氛围的宽松祥和。1978年11月8日人民日报刊出著名演员金山的文章《谈日本影片<望乡>》,谈到日本妓女题材的电影《望乡》引发的争议。有人担心,放这样的影片会把青年引到邪路上去。金山主张:被骗卖到南洋当妓女的贫苦妇女阿崎的悲惨遭遇,恰恰是揭露了资本主义原始积累时期的冷血,抨击了造成这种不合理现象的社会制度。随着各国之间文化交流的发展,今后还会而且一定会更多地接触到象《望乡》这类文艺作品。是禁止青年去接触它,还是加以适当的指导,让青年正确地去理解这样的作品呢?“禁锢的政策是危险的政策,它能引导人们思想衰退,单打一,见不得世面,唱不得对台戏。”

老作家巴金也曾挺身而出,为《望乡》在中国公映辩护,强调年轻人自有鉴别能力。80年代胡乔木在参观一个“非法出版物”内部展览时,看到《查泰莱夫人的情人》赫然在列,认为非常不妥,提出这本书西方开始时争议很大,后来又肯定了。萧伯纳在女儿结婚时还将这本书作为礼物赠送给女儿。乔木建议在适当时期出删节本。

江青等“四人帮”被捕后,从1976年年底到1979年,共解禁了600部“文革”前拍摄的电影。大家都理解文化荒芜的现状亟待改变,“饿狠了!”电影复审小组的工作人员最忙时一天要审看6部电影。

“洪湖水呀浪呀嘛浪打浪啊,洪湖岸边是呀嘛是家乡啊,清早船儿去呀去撒网,晚上回来鱼满舱……”不是过来人,很难理解这样的歌声在内心引发的情感波澜。它是对文艺生活和社会生活正常化的殷切呼唤。曾被打成“右派”发配新疆16年的作家王蒙,“文革”后听到歌曲《洪湖水浪打浪》,激动得哭了:“因为原来以为不知什么时候还能听到它”。他由衷感慨:“拨乱反正,这是一篇很不好做的文章。困难之大,在世界政治史上也是少见的。但是,我们党中央,稳定地、正确地解决了它。这些事实,使我对党、对前途,都充满了信心。”

1978年2月4日《人民日报》发表武汉大学图书馆学系理论组的一篇文章《从禁锢图书看“四人帮”的愚民政策》,列举了一批被江青等“四人帮”查禁的图书名录:

——革命历史传记和革命回忆录。写周恩来领导中共旅欧总支部的《勤工俭学生活回忆》,写朱德的《朱总司令的故事》,与叶剑英有关的《在大革命的洪流中》、《广州起义》,写邓小平领导右江起义的《回忆红七军》、《广西革命回忆录》,写贺龙的《红军不怕远征难》、《记贺龙》,写陈毅的《难忘的三年》,全部成了“禁书”。

——现代革命文艺作品。像京剧《逼上梁山》,歌剧《白毛女》、《洪湖赤卫队》,话剧《刘胡兰》,小说《吕梁英雄传》、《青春之歌》、《红岩》、《暴风骤雨》,电影《李双双》,戏曲《朝阳沟》,以及大量的诗歌、民歌等等,统统诬之为“毒草”,打入冷宫。

——哲学、经济学、历史研究等方面的大量图书,也都列为封存对象。杰出作家如狄更斯、萨克雷、勃朗特、盖斯凯尔、列夫·托尔斯泰、车尔尼雪夫斯基等人的作品,绝大多数都不许开放。哲学、史学、经济学以及文艺评论和文学史著作,例如《中国文学史》、《中国近代史分期问题讨论集》、《中国文学史讨论集》等等,被封存了。甚至一些资料性、知识性图书,科学家传记等等,也被视为异端,不能开放。

文章语带悲愤地写道:“四人帮”以种种莫须有的罪名,将大批图书定为“毒草”,长期禁锢,图书开放范围越来越窄,数量越来越少。“四人帮”及其党羽却妄图把人类几千年来的文明业绩都扫荡干净,把我国人民拉回到“穴居野人”的蒙昧时代去!文章指斥“大量封存图书的法西斯手法”是一种“愚民政策”!

1986年10月11日,我作为人民日报科教部记者采写过一篇新闻报道《放胆“拿来”世界文化》。让我感动的是,报社值班领导同意发了这样一段不乏冲击力的导语:“对外开放,作为一项不可动摇的基本国策,不仅适用于物质文明建设,而且适用于精神文明建设。我国出版界这几年大量介绍国外哲学社会科学成果,就是精神文明领域对外开放的一个侧面。”

中国从来不缺乏才智之士,缺少的是历史的机遇。多少人都山间野草,自生自灭。而我这代人赶上了这一天,京西宾馆,几十年政治运动劫后余生的政治家们,倾听人民的呼声,拨正了国家的航向。

如果我们生活在1968年12月20日的北京,只能跟青年诗人食指一样悲鸣:

“这是四点零八分的北京,

一片手的海洋翻动;

我的心骤然一阵疼痛,一定是

妈妈缀扣子的针线穿透了我的心胸。

——一阵阵告别的声浪 ,

就要卷走车站;

北京就在我的脚下,

已经缓缓地移动。

我再次向北京挥动手臂,

想一把抓住他的衣领,

然后对她大声地叫喊:

永远记着我,妈妈啊,北京!

终于抓住了什么东西,

管他是谁的手,不能松,

因为这是我的北京,

是我的最后的北京。”

如果在上山下乡的艰苦环境中,我们只能像郭路生一样倔强而无望地期待:

“当蜘蛛网无情地查封了我的炉台

当灰烬的余烟叹息着贫困的悲哀

我依然固执地铺平失望的灰烬

用美丽的雪花写下:相信未来……”

然而,我们有幸生活在1978,生活在邓小平开启的改革开放伟大时代!

80年代大学生爱读茨威格的一本书《人类群星闪耀时》,扉页里有一段话,“当强烈的个人意志与历史宿命碰撞之际,火花闪烁,那样的时刻从此照耀着人类文明的天空。”